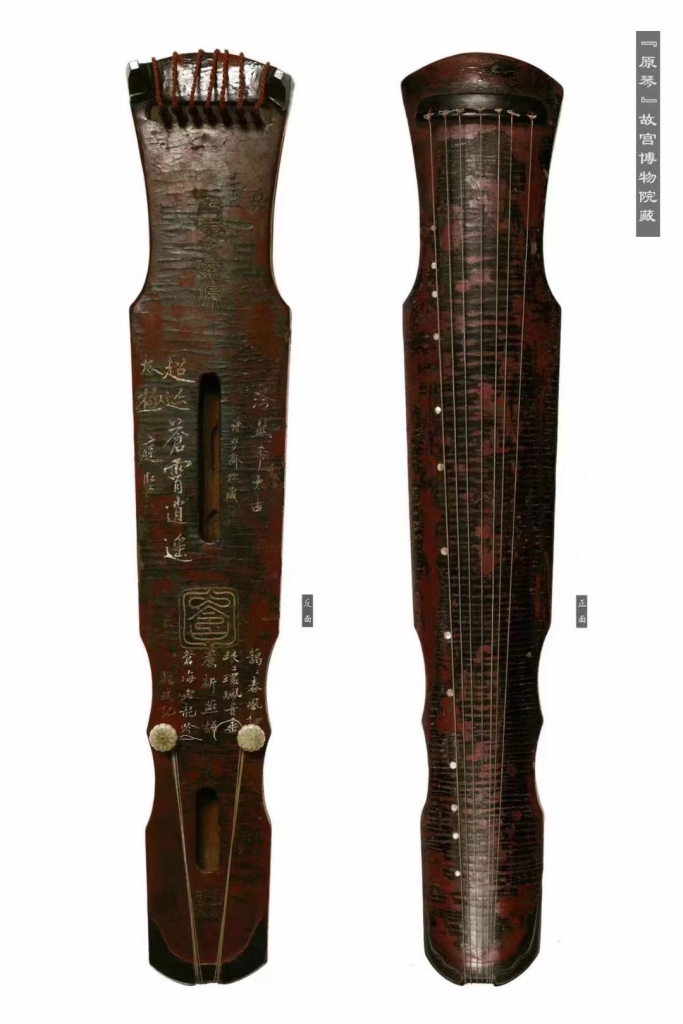

浅论雷琴与张越琴

文/ 邓志华

说起唐琴,古今之人普遍认为其中最具代表的,便是“雷琴”和“张越琴”。明朝的《琴苑要录·碧落子斫琴记》记载:“唐贤取重惟张、雷之琴。雷琴重实,声温劲而雅。张琴坚清,声激越而润”。可见,《琴苑要录》认为“雷琴”沉重细腻,声音温劲而清雅。“张越琴”则是强劲清越,声音响亮而通透。”

《琴苑要录》是汇集了包括宋代《碧落子斫琴法》等斫琴文献的明人著作,其中记录了唐代斫琴名家雷绍、雷震、雷威和张越所造之琴的实际尺寸和声音特点,以及关于唐、宋斫琴法的比对性文献,是研究唐代、宋代这两个时期琴文化的重要文献。

北宋其他的相关例证也很多,如酷爱古琴的大文学家欧阳修,在他的《三琴记》中说:“玉徽者,雷氏琴也,其声和而有余;金徽者,张越琴也,其声畅而远。”同样指出了“雷琴”清和而长有余韵的特征。对“张越琴”声音的感觉则是通透且悠远。他在《六一诗话》中还说道:“余家旧畜琴一张,乃宝历三年雷会所斫,距今二百五十年矣。其声清越如击金石。”欧公在文中指出这张“雷琴”通透且有金石韵,可见此琴跟其他“雷琴”的物质也基本吻合。

同样是北宋,沈括在《梦溪笔谈·乐律一》中载:“又尝见越人陶道真畜一张越琴,传云古冢中败棺杉木也,声极劲挺。”沈括对“张越琴”的评价和《琴苑要录》基本一致。而大文豪苏轼家中曾藏有一张“雷琴”,他在《杂书琴事十首·家藏雷琴·赠陈季常》中说“雷琴”的岳山高度不到一指,手感极好却没有煞音,赞叹只有“雷琴”才有这种高妙的技术。原文是:“其岳不容指,而弦不㪇,此最琴之妙,而雷琴独然。”东坡在其文中,虽未言及声音,但对琴的手感做了详细表述。

北宋音乐理论家陈旸,在他的《陈氏乐书》卷一百四十二中说:“然斫制之妙,蜀称雷霄、郭谅;吴称沈镣、张越。霄、谅清雅而沉细,镣、越虚鸣而响亮。”陈旸认为当时斫琴最好的有四家,蜀中有雷霄和郭谅;吴地有沈镣和张越。雷霄和郭谅所斫制的琴,清和、干净,偏于圆润细腻。沈镣和张越所斫制的琴松透而响亮,可见陈旸的看法和碧落子的见解更是高度一致。

“雷、越”两者之琴自面世起,一直都是各家所推崇的“重器”,但现存的为何只能见到“雷琴”,却不见“张越琴”呢?甚至从南宋开始,便已经很难找到“张越琴”的实物记载。

首先,二者的选材标准是一样的,沈括在《梦溪笔谈》说:“以琴言之,虽皆清实,其间有声重者,有声轻者,材中自有五音。”黄庭坚也曾说:“斫琴须以张、雷为准,非得妙材,不加斧斤。”《碧落子斫琴法》中同样记载道:“故雷氏曰,选材良,用意深,五百年,有正音,倘遇木而斫不问材之美恶,亦何异琢燕石而求为玉哉。”可见这些不世出的斫琴大家,他们的选材标准都是非常之高的。

然而众所周知,除了选材外,古琴腹槽的挖制方法也会直接决定它的音质和音色。碧落子所提到的“雷琴重实,声温劲而雅”,实际就是雷氏制琴更注重声音的“和润”,追求“五百年,有正音”的传世之作。这种斫制方式在琴新出的时候,声音就会更倾向于“清和沉细”。但是随着时间的推移,会慢慢变得“通畅圆润”,而且能历千年不衰。

“张越琴”则更注意新出之琴的声音效果,使其一开始就能达到“激越悠远”,非常惹人喜爱。然而其“劲挺、松透、响亮”的声音特征或因腹槽较空而得。在似空未空之间,琴的音质便更加“松透响亮,余韵深沉悠远”。但这也埋下一个“祸根”,那便是时间久了就会变得空洞发干,也就是“虚鸣而响亮”,最后“泯然众人矣”!

关于“虚鸣”,王昌龄有一首诗《琴》中写道:“孤桐秘虚鸣,朴素传幽真。”诗中的“秘”者,神也。“虚”有疏松之意。“鸣”则为高响之意,唐张鷟《朝野佥载》卷三:“顷渔人网得一石甚鸣,击之声闻数十里。”这中间的“鸣”字,亦是此意。

由此可见,优良的斫琴理念更是一种正确的指导方针,而雷氏家族最后的没落也正是因为没能坚守住这个理念。苏轼在《东坡志林》叹道:“然其子孙渐志于利,追世好而失家法。故以最古者为佳,非贵远而贱近也。”苏轼在文中毫不避讳地指出晚期的雷氏为了“迎合市场”而丢掉了好的“家法”,从而导致了没落。

当然,斫琴理念只是其中的一个方面,二者所制琴的“产量”也不容忽视。陈旸在《陈氏乐书》中载:“唐明皇返蜀,诏雷俨待诏襄阳。”说明雷氏制琴在唐初就已经很成熟了。苏轼在《东坡志林》中也写道:“唐雷氏琴,自开元以至开成间世有人。”雷氏家族从盛唐到晚唐这一时间长度决定了他们“产量”相对大。而“张越琴”主要在江南一带发展,且没有家族制琴的史料证明,“产量”自然小得多。

时至今日,可考证唐琴留存下来的仅为十七张(据郑珉中先生考)。而这十七张琴,竟都是早中期的“雷琴”,这也可见其斫琴理念的可贵之处。也正因此,“雷琴”得到了很好的保存与延续,让今天的我们依然可以听到来自大唐的声音。

Leave a comment